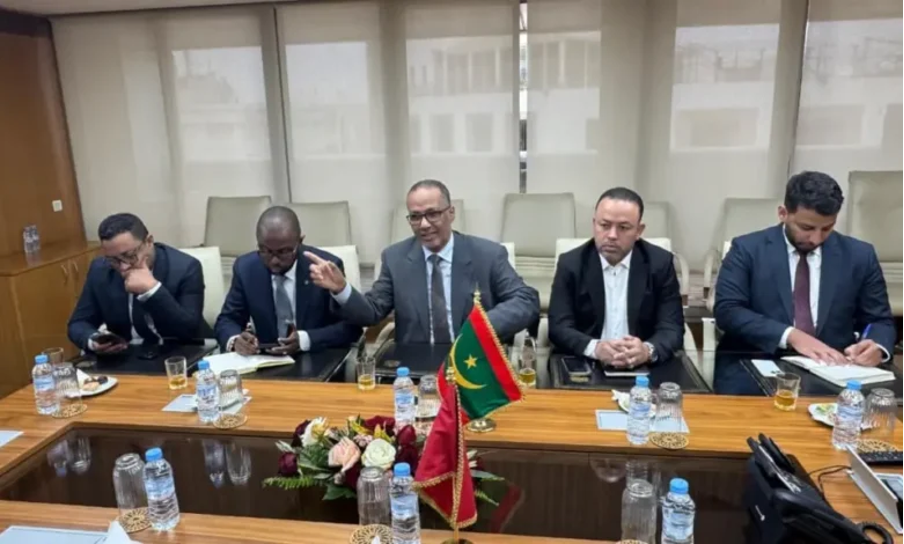

Du 9 au 11 juillet prochains, le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani est attendu à la Maison Blanche, aux côtés de quatre autres chefs d’État africains, pour un sommet inédit initié par Donald Trump, autour des opportunités commerciales et de la sécurité. Au-delà des apparences cérémonielles, cette rencontre sera tout sauf symbolique. Il s’agira d’un tête-à-tête avec l’un des dirigeants les plus directs et pragmatiques de la scène internationale, qui négocie dans un langage de rapports de force et d’intérêts stratégiques bien définis.

Sous couvert de « prospérité mutuelle », le président Trump cherche à repositionner les États-Unis sur l’échiquier économique africain, dans un contexte de compétition exacerbée avec la Chine, la Turquie, l’Europe et les pays du Golfe. En ce sens, la Mauritanie doit s’attendre à des échanges francs, orientés sur un seul axe : comment ouvrir l’accès aux ressources naturelles nationales (pétrole, gaz, or, fer, pêche) aux capitaux et entreprises américaines, face à la présence déjà bien établie d’autres puissances. Ce ne sera pas une discussion sur les droits de l’homme, ni une évaluation des progrès démocratiques — Trump n’est pas un président idéologique. Le message implicite est clair : qu’êtes-vous prêts à céder, à quel prix, et avec quelles garanties ? Le président mauritanien aura intérêt à venir avec une feuille de route claire sur les concessions possibles, notamment en matière d’exploitation minière, d’infrastructures portuaires ou de sécurité énergétique.

Un autre sujet implicite pourrait être celui des relations internationales, notamment l’axe Israël–monde arabe, via les Accords d’Abraham. Le précédent de certains pays musulmans ayant normalisé leurs relations avec Tel Aviv avant d’en tirer des bénéfices économiques ou stratégiques pourrait revenir sur la table. La Mauritanie, qui avait déjà noué des liens avec Israël dans le passé avant de les rompre, pourrait être sollicitée pour envisager un retour dans le giron diplomatique israélo-américain. Ce type d’engagement, bien que sensible au plan intérieur, pourrait être perçu comme une « porte d’entrée » pour une coopération américaine renforcée.

Le gouvernement mauritanien doit donc se préparer à une négociation dure, sans filtres, et non à une visite protocolaire classique. Les discours symboliques, les hommages, les poignées de main diplomatiques n’auront que peu de poids face à un homme d’affaires comme Donald Trump. Celui-ci jugera sur les chiffres, les marges de manœuvre et la réciprocité. L’équipe présidentielle devrait, dès à présent, préparer des propositions concrètes : quels secteurs sont ouverts à des partenariats ? À quelles conditions ? Quelles garanties peuvent être données aux investisseurs ? Et, surtout, comment garder une souveraineté réelle tout en rassurant Washington sur la sécurité juridique et la rentabilité de ses engagements ?

Au regard de l’agenda sécuritaire du sommet, la Mauritanie pourrait aussi être sollicitée comme acteur-clé dans la lutte contre le trafic de drogue et la contrebande dans la région sahélo-saharienne. Là encore, des engagements pourraient être attendus en échange d’une coopération renforcée, voire de transferts de technologie sécuritaire ou d’équipements militaires.

Ce sommet est une opportunité inédite pour la Mauritanie, mais aussi un test de lucidité stratégique. Le Président Ghazouani ne peut s’y rendre les mains vides. Il doit incarner une vision claire de l’avenir économique du pays, avec une grille de lecture géopolitique ferme et des options bien pensées. Il s’agira moins de séduire que de convaincre. Moins de paraître que de négocier. Car face à Trump, il n’y a pas de demi-mesure : il faut savoir ce que l’on veut… ou se contenter de ce que l’on vous impose.

Mohamed BNEIJARA