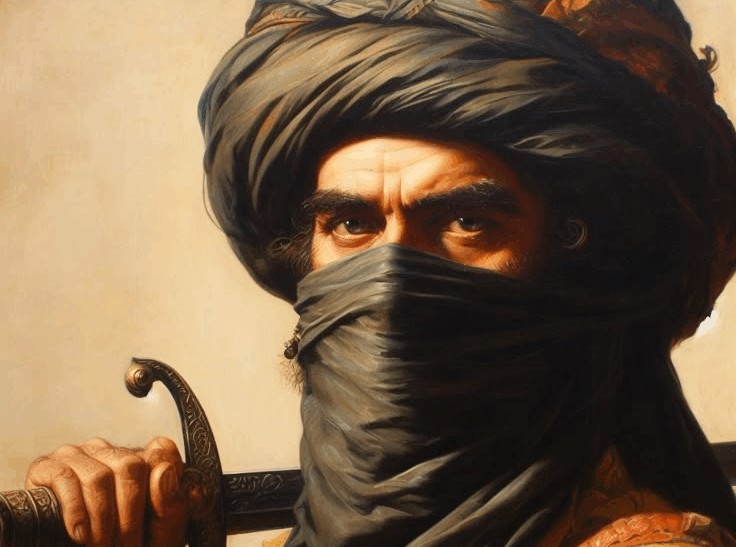

L’émergence du groupe jihadiste dirigé par le prédicateur Amadou Koufa au cœur du Mali a exacerbé les tensions intercommunautaires dans la région sahélienne. Les Peuls, historiquement liés à l’élevage, sont de plus en plus présentés comme les principaux instigateurs de l’insécurité dans des zones où l’État est quasi absent.

Entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger, une insécurité chronique, combinée à l’échec des négociations avec divers groupes armés et à la fragilité des institutions, a conduit à une stigmatisation alarmante de cette communauté. Ainsi, les Peuls sont souvent qualifiés de « cinquième colonne » traversant les frontières, accusés d’accueillir ou de sympathiser avec des insurgés islamistes, ce qui entraîne des violences ciblées et des déplacements forcés.

Cependant, réduire cette crise à une simple insurrection d’éleveurs peuls serait une erreur fondamentale. La réalité est bien plus nuancée : les Peuls ne forment pas un ensemble homogène et vont bien au-delà des pasteurs nomades. Un nombre croissant d’entre eux vit désormais en milieu urbain, souvent déconnecté des pratiques pastorales traditionnelles. D’autres ethnies s’impliquent également dans des activités d’élevage, ce qui complique davantage l’analyse de la situation.

Ce climat de suspicion représente un risque majeur pour la sécurité des pays voisins, en particulier pour la Mauritanie. Si cette dynamique persiste sans une intervention diplomatique et humanitaire appropriée, les régions frontalières pourraient devenir des refuges pour des groupes, accusés à tort ou à raison, de liens avec les mouvements jihadistes.

De plus, l’inaction actuelle pourrait entraîner une présence massive et non régulée de populations déplacées à nos frontières, voire à l’intérieur même de notre territoire. Un tel scénario serait porteur de défis significatifs en matière de sécurité, de gestion humanitaire et de cohésion sociale.

Pour faire face à cette menace imminente, il est crucial que les autorités mauritaniennes lancent une campagne diplomatique proactive auprès de leurs homologues du Mali, du Burkina Faso, du Niger, mais aussi du Sénégal, ainsi que des institutions régionales comme la CEDEAO et l’Union africaine. L’objectif est de dénoncer la stigmatisation croissante d’une communauté musulmane qui a toujours fait partie intégrante du tissu socioculturel sahélien et de prévenir des déplacements incontrôlés de populations.

Renforcer la surveillance aux frontières est également indispensable, non pas pour fermer les portes, mais pour mieux appréhender les dynamiques de mobilité et éviter que des sentiments d’injustice ne se transforment en radicalisation. L’approche doit être préventive, axée sur la sécurité, et articulée autour de la médiation communautaire, d’une aide humanitaire ciblée et d’un dialogue entre États.

Avec son positionnement géographique, son histoire de coexistence et sa relative stabilité, la Mauritanie est en mesure de jouer un rôle déterminant dans la gestion de cette crise régionale avant qu’elle ne dégénère en une crise nationale.

Prévenir, c’est gouverner. À l’heure actuelle, anticiper l’extension de la crise peule au Sahel, c’est préserver la paix en Mauritanie.

Mohamed BNEIJARA