La Mauritanie est l’un des pays les plus riches en ressources naturelles de la région. Elle exporte du poisson, du fer, de l’or, du cuivre et, depuis peu, elle se positionne comme futur acteur sur le marché du gaz naturel. Ces richesses, qui pourraient faire du pays un moteur de développement et un modèle d’émergence économique, contrastent brutalement avec la réalité sociale vécue par la majorité de la population.

Avec à peine 4,5 millions d’habitants, la Mauritanie cumule pourtant des indicateurs alarmants : pauvreté persistante, insécurité alimentaire chronique, malnutrition élevée chez les enfants, chômage massif des jeunes, et un exode inédit vers les États-Unis. Des centaines de jeunes quittent chaque mois le pays, au péril de leur vie, faute d’opportunités, poussés par le désespoir et l’absence d’avenir.

Ce paradoxe – un pays riche mais une population pauvre – s’explique en grande partie par la mauvaise gouvernance, la corruption et une gestion opaque des ressources publiques. Le système reste dominé par des logiques de rente, d’impunité et de clientélisme, au détriment des politiques sociales et de l’investissement productif. Les richesses nationales ne profitent qu’à une minorité, tandis que la jeunesse est abandonnée à elle-même.

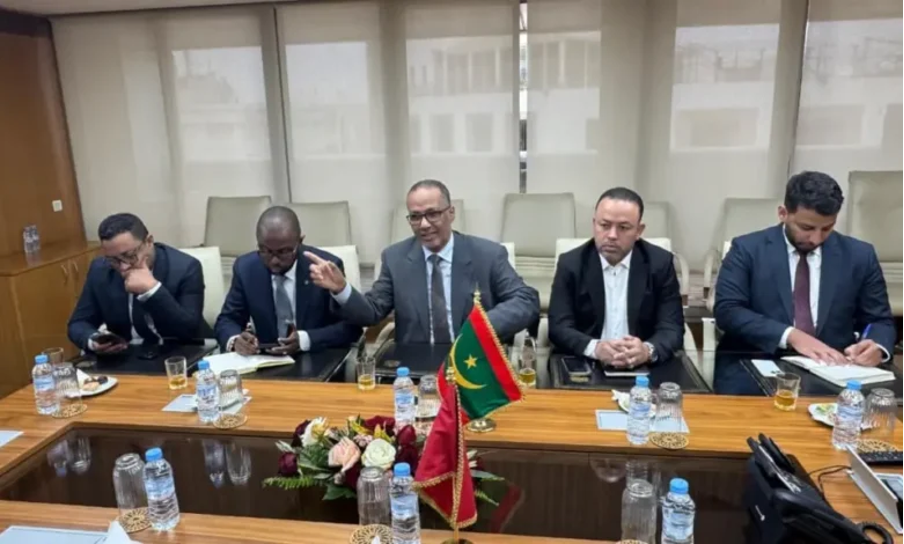

C’est dans ce contexte que la rencontre prévue le 9 juillet à Washington entre le président Mohamed Ould Ghazouani et le Président américain Donald Trump prend tout son sens. Cette visite, qui place la Mauritanie dans un cercle restreint de pays africains invités, représente une opportunité politique et diplomatique majeure. Les États-Unis attendent de leurs partenaires des signaux clairs en matière de démocratie, de transparence, de lutte contre la corruption et de respect des droits fondamentaux.

La société civile mauritanienne espère que cette ouverture servira d’électrochoc politique, pour enclencher enfin les réformes structurelles nécessaires : amélioration de la gouvernance, gestion équitable des ressources, développement de services publics de qualité, et surtout création d’emplois durables pour les jeunes.

Il ne s’agit plus seulement de discours. Il s’agit d’agir, concrètement, pour que les ressources de la Mauritanie profitent à l’ensemble de ses citoyens. L’avenir du pays ne peut être bradé à des intérêts privés, ni sacrifié sur l’autel du silence ou de l’indifférence. Il est temps que la richesse nationale devienne le levier d’une justice sociale réelle, et non un facteur d’inégalités et d’instabilité.

Mohamed BNEIJARA