La Mauritanie, fermement ancrée dans ses traditions islamiques, se lance actuellement dans un dialogue national visant à concilier ces valeurs avec les exigences d’une démocratie contemporaine. Dans cette perspective, il est essentiel d’élaborer une vision claire, cohérente et respectueuse des principes de justice, d’éthique et d’engagement citoyen. Cette quête d’harmonie entre religion et démocratie pourrait s’avérer cruciale pour l’avenir politique du pays, à condition que cet aspect soit pris en compte dans les discussions visant à définir la gouvernance désirée.

La tradition islamique envisage la gouvernance comme une notion dépassant la seule gestion des affaires publiques; elle s’appuie sur une dimension éthique et spirituelle du pouvoir. L’illustration de l’Imam Ali, renommé pour son équité et sa défense des opprimés, constitue une référence essentielle pour ceux qui aspirent à un leadership juste et incorruptible. L’Islam met en avant des qualités fondamentales chez les dirigeants : intégrité, compétence, loyauté et justice. Dans cette perspective, le pouvoir est perçu comme une responsabilité sacrée, plutôt qu’un simple privilège, reposant sur des valeurs morales et un élèvement spirituel qui transcendent les considérations juridiques.

Parallèlement, la démocratie offre des outils essentiels pour établir un État de droit durable et inclusif. La légitimité des institutions repose désormais non seulement sur l’autorité ou la tradition, mais également sur l’adhésion populaire, la transparence et la confiance que les citoyens accordent à leurs dirigeants. Comme l’a souligné Paul Ricoeur, l’idéologie joue un rôle crucial en apportant sens et cohésion à la société. Ainsi, une gouvernance démocratique efficace doit répondre aux attentes de la population, s’appuyer sur des valeurs partagées et être exercée de manière équitable par des dirigeants responsables.

Dans un monde en perpétuelle évolution, les défis sociaux, économiques et technologiques exigent une approche participative et éclairée dans la prise de décision publique. Le modèle classique du « décideur » qui se limite à choisir entre deux alternatives s’avère désormais insuffisant. Il est essentiel d’organiser des processus de réflexion collective qui tiennent compte de la diversité des intérêts et de la complexité des situations. C’est dans cette optique qu’émerge une nouvelle forme de démocratie : une démocratie axée sur la construction, le dialogue et l’intelligence collective.

La gouvernance moderne ne peut se concevoir sans coopération. L’État ne détient plus le monopole de l’intérêt général. Dans des secteurs tels que la santé, l’éducation ou les transports, les partenariats entre le secteur public et le secteur privé se révèlent être de véritables catalyseurs d’innovation et d’efficacité. Un exemple marquant de cette dynamique est la montée en puissance des Services d’Intérêt Général, de plus en plus intégrés à l’échelle mondiale.

Dans ce contexte, les résultats des dialogues en cours en Mauritanie doivent absolument viser un modèle de gouvernance qui promeut la cohésion sociale et la paix. En intégrant les valeurs islamiques avec les principes démocratiques, ce modèle pourrait revêtir une importance capitale pour l’unification des diverses composantes de la société mauritanienne, fréquemment marquée par des divisions ethniques et tribales.

Pour que ce processus soit efficace, il est crucial d’encourager la participation active de tous les citoyens, en veillant à ce que chaque voix soit entendue et prise en considération. Cela exige la mise en place de mécanismes de dialogue inclusifs, où les préoccupations de chaque groupe sont traitées de manière équitable. En cultivant un climat de confiance et de respect mutuel, les discussions peuvent déboucher sur des solutions durables qui renforcent l’identité nationale et favorisent un sentiment d’appartenance collective.

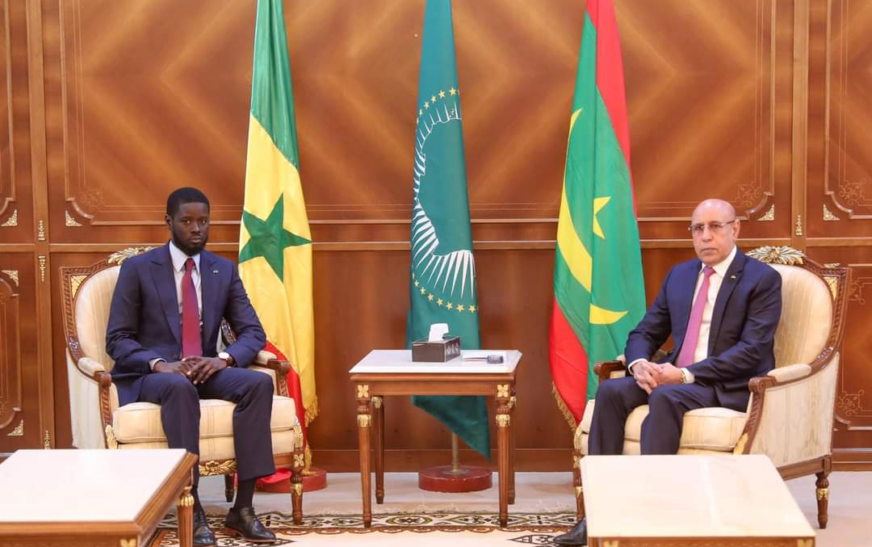

En somme, un modèle de gouvernance qui conjugue islam et démocratie, soigneusement conçu et fermement établi, permettra aux Mauritaniens de ne plus se définir uniquement par leur tribu ou leur ethnie. Ils pourront désormais trouver leur identité et leur dignité dans leur appartenance à la nation, s’identifiant pleinement à des valeurs communes, à des institutions légitimes et à la quête du bien commun. C’est dans cette optique que la Mauritanie pourra renforcer son unité, consolider sa cohésion sociale et envisager un avenir fondé sur la justice, la participation et une paix durable. Ce dialogue nécessitera donc des ressources et du temps pour réaliser cette transformation à laquelle aspire le Président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.

Mohamed BNEIJARA