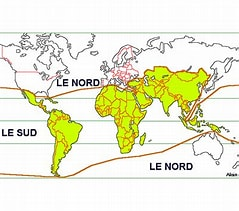

Un changement fondamental est en train de s’opérer dans l’ombre des sommets internationaux. Ce n’est plus simplement une crise de confiance entre le Nord et le Sud, mais la remise en question d’un pacte historique héritée de l’après-guerre, fondé sur la coopération, l’universalité et le développement partagé. Ce contrat tacite se fissure, laissant apparaître des fractures de plus en plus profondes.

À mesure que les pays du Nord renforcent leurs barrières économiques, imposent des normes environnementales strictes, adoptent des sanctions unilatérales et privilégient des politiques protectionnistes, le Sud perçoit ces mesures comme autant d’outils d’exclusion. La mondialisation, qui promettait ouverture et progrès, devient un filtre commercial, la démocratie une condition sélective, et les droits humains un argument à géométrie variable. La voix du Nord se fait encore entendre, mais elle ne convainc plus. Partout, au Gaza, au Sahel, au Yémen ou ailleurs, le contraste entre ce silence et l’activisme sélectif du Nord s’accentue, alimentant une perte de légitimité morale et une rupture dans la perception mutuelle.

Dans ce contexte, des signes d’émancipation apparaissent. Le pacte entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso, alliance centrée sur la souveraineté en matière de sécurité, de politique et d’économie, incarne cette nouvelle aspiration : celle d’un Sud qui ne veut plus être subordonné, mais choisir ses partenaires, réécrire ses priorités et se libérer des tutelles historiques. Cette alliance traduit un désengagement conscient de l’ordre ancien, marqué par la méfiance envers les anciennes puissances coloniales et une ouverture vers de nouveaux alliés.

Parmi ceux-ci, la Russie et la Chine avancent rapidement. Pékin investit dans les infrastructures, les ressources minières, l’énergie, tout en proposant une coopération sans condition politique. Moscou, quant à elle, exploite le ressentiment anti-occidental, tisse des alliances sécuritaires et promeut une vision d’un monde multipolaire, libéré de l’hégémonie occidentale. Ce repositionnement stratégique dépasse le simple cadre géopolitique : il marque une évolution civilisationnelle, annonçant l’émergence d’un nouvel ordre mondial qui ne passera pas nécessairement par Bruxelles ou Washington.

Par ailleurs, les instruments économiques du Nord — taxe carbone, normes ESG, tarifs douaniers — asphyxient les économies du Sud, sans leur fournir les moyens nécessaires pour la transition. Par exemple, le CBAM européen risque d’exclure certains secteurs comme l’acier, le ciment ou les engrais, qui manquent des capacités techniques et financières pour se conformer aux exigences européennes. Ce découplage n’est pas seulement économique ; il devient aussi politique, nourrissant l’idée d’un monde à deux vitesses, où les règles sont élaborées par les uns et subies par les autres.

Le Sud ne demande ni pitié ni rupture. Il aspire à être écouté, reconnu et traité avec équité. Il appelle à une coopération basée sur des accords, à une réforme des institutions internationales et à une redistribution réelle du pouvoir dans la gouvernance mondiale. De la ZLECAf à l’ASEAN, des BRICS à l’Alliance des États du Sahel, s’émerge un récit alternatif : celui d’un monde qui souhaite construire plutôt que subir.

Le divorce entre Nord et Sud serait un échec collectif. Car l’avenir de la croissance, de la stabilité et même de la paix mondiale se joue dans le Sud. En marginalisant cette moitié du monde, le Nord s’isole des dynamiques démographiques, économiques et culturelles qui façonnent le XXIe siècle. Pour le Sud, l’exclusion des chaînes de valeur, la montée des frustrations et l’absence de stratégie risquent d’ouvrir la voie à des radicalismes ou à des ruptures irréversibles.

Ce moment est décisif. Il ne s’agit pas de savoir qui dominera, mais de déterminer si l’on peut encore bâtir ensemble. Le choix est simple : crispation ou co-construction, sanctions ou solidarité, exclusion ou reconnaissance. L’avenir reste une promesse, à condition que nous osions le rêver communément et que chacun ait le courage de rééquilibrer la table des nations.

Mohamed BNEIJARA