En économie, la richesse d’une nation ne se mesure pas uniquement à la quantité de ressources dont elle dispose, mais à la manière dont elles sont exploitées et transformées. Depuis Adam Smith, père fondateur de l’économie moderne, une idée persiste : l’industrie crée de la valeur en transformant des matières premières en produits à plus forte valeur ajoutée.

Smith a aussi développé le concept de « main invisible », selon lequel, en poursuivant son intérêt personnel, l’individu contribue souvent, sans le vouloir, à l’intérêt général. Ainsi, un producteur ou un commerçant cherchant à maximiser son profit peut, indirectement, améliorer l’économie nationale. Mais il ne faut pas oublier que cette harmonie entre intérêt privé et bien commun n’est pas automatique : elle dépend de la qualité des institutions, des règles du marché et des politiques publiques.

La microéconomie étudie les comportements individuels – comment un ménage gère son budget, comment un agriculteur décide de cultiver tel ou tel produit – tandis que la macroéconomie s’intéresse aux grandes tendances nationales : croissance, inflation, emploi. Les ressources rares, qu’il s’agisse du temps, de la nourriture ou des matières premières, sont au cœur de ces deux approches.

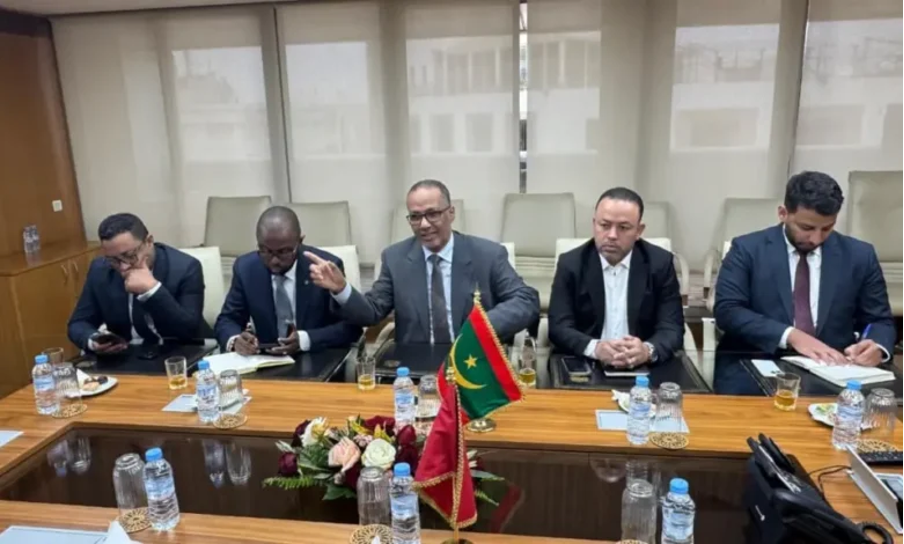

En Mauritanie, où l’économie reste largement dépendante de l’exportation de matières premières brutes (minerai de fer, or, poisson), la question se pose : comment transformer ces richesses pour créer plus de valeur ajoutée dans le pays ? Les politiques économiques qui stimulent le marché intérieur, encouragent l’investissement industriel et favorisent la formation peuvent avoir un impact décisif.

Cependant, comme l’a souligné l’économiste Alfred C. Knopf, les modèles économiques sont toujours fondés sur des hypothèses simplificatrices. On peut prédire des tendances, mais la réalité, faite de millions d’interactions humaines, reste complexe et parfois imprévisible. Le principe de Peter, qui rappelle que les organisations tendent à promouvoir les individus jusqu’à leur niveau d’incompétence, illustre bien que la gestion économique n’est pas qu’une affaire de chiffres : elle est aussi profondément humaine.

En Mauritanie, il est donc nécessaire d’adopter une vision pragmatique : s’inspirer des grands principes économiques, tout en les adaptant au contexte local, aux réalités sociales et aux contraintes structurelles. Car la richesse d’une nation ne réside pas seulement dans ses ressources naturelles, mais dans sa capacité à les transformer en bien-être collectif durable.

Mohamed BNEIJARA