Il est temps de poser avec franchise un phénomène nouveau et préoccupant qui gagne du terrain dans notre société : la prolifération anarchique des mosquées, devenues pour certains un véritable fonds de commerce. Ce constat amer est d’autant plus choquant qu’il se fait dans un silence complice de ceux qui devraient, en principe, guider les fidèles — les érudits — mais qui semblent s’être transformés en auxiliaires passifs, voire intéressés, des détenteurs de pouvoir.

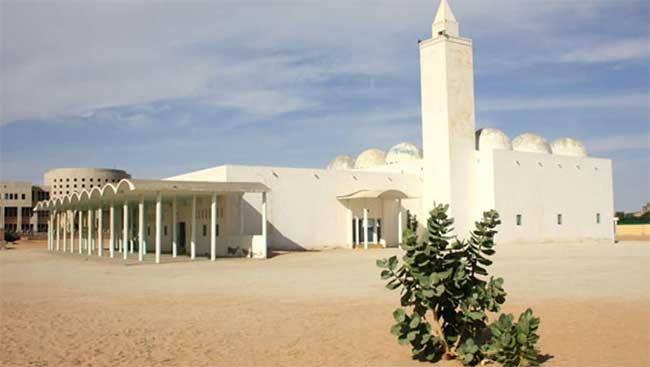

Partout dans le pays, et même en pleine brousse, là où il n’existe aucune concentration humaine notable, on voit pousser des mosquées à moins de cent mètres les unes des autres. À chaque prière, des individus — que l’on pourrait qualifier de « courtiers de mosquées » — viennent troubler le recueillement des fidèles en sollicitant des contributions financières pour la construction de nouveaux édifices. Ce commerce du sacré, motivé davantage par des intérêts personnels que par un besoin réel, nuit gravement à l’image de notre religion.

L’histoire nous enseigne que dès le XVe siècle, les savants musulmans distinguaient deux types de mosquées : al-Jami, la grande mosquée du vendredi, lieu de rassemblement communautaire par excellence, et al-Masjid, la petite mosquée de quartier ou de village. Selon l’école chaféite, il était même recommandé qu’une agglomération ne possède qu’une seule grande mosquée pour le sermon du vendredi, capable d’accueillir l’ensemble des fidèles. Ce principe visait à préserver l’unité de la communauté et à éviter la division par une multiplication indiscriminée des lieux de culte.

Dans ce contexte, une question fondamentale s’impose : que fait le Ministère des Affaires Islamiques et de l’Orientation ? A-t-il, à un seul moment, réfléchi sérieusement à cette problématique cruciale ? Existe-t-il un plan directeur pour l’implantation des mosquées dans le pays ? Disposent-ils d’un mécanisme permettant de vérifier la compétence de ceux qui dirigent les prières et prêchent dans ces lieux ? Ou bien ont-ils tout simplement abandonné cette responsabilité, se contentant de gérer la logistique des pèlerinages comme une agence de tourisme ?

Des pays comme le Maroc voisin ont fait le choix d’une régulation intelligente : aucun édifice public n’est construit sans un « Moussala », un espace de prière intégré, doté d’installations appropriées pour les ablutions et d’un aménagement architectural respectueux de la sacralité du lieu. Pourquoi la Mauritanie, pays de mille mahadras et de nombreux oulémas, reste-t-elle en retrait face à une telle problématique d’intérêt national et religieux ?

Il est impératif que le ministère cesse d’agir en simple gestionnaire administratif et qu’il reprenne pleinement sa mission spirituelle. À cet effet, il doit :

- Encadrer strictement l’implantation des mosquées en lien avec la démographie réelle ;

- Veiller à la qualification des imams et des prêcheurs ;

- Créer un fonds public dédié à la gestion, à l’entretien et à la construction des mosquées, confié à une entité crédible comme l’institution de la Zakat ;

- Favoriser la construction de grandes mosquées communautaires plutôt que de multiplier les édifices dispersés.

La religion est une richesse trop précieuse pour être laissée aux spéculateurs. L’État, garant de la cohésion nationale, doit veiller à ce que la mosquée redevienne ce qu’elle a toujours été : le cœur battant de la communauté, un lieu de spiritualité, d’éducation et de cohésion, et non un objet de rivalité ou un outil d’enrichissement personnel.

Conclusion

Dans un pays reconnu à l’échelle mondiale pour la richesse de son érudition islamique, où des générations de savants ont marqué l’histoire intellectuelle de l’islam, il est paradoxal, pour ne pas dire tragique, d’assister à cette dérive liée à la construction désordonnée des mosquées. La prolifération anarchique, alimentée par des intérêts financiers plus que par des besoins spirituels, fragilise l’institution religieuse et menace l’unité communautaire.

Il appartient aux autorités compétentes de prendre rapidement des mesures concrètes pour préserver la sacralité et la stabilité de nos lieux de culte, afin que la mosquée demeure toujours le centre sacré, unificateur et source de cohésion dans notre société.

Mohamed BNEIJARA